どうやって書こうか。

どんな言葉で綴ろうか。

書いては消して、それを何度も繰り返す。

私が東北に通いはじめたのは2014年。

それから年に3~4回、多い時は年6回訪れている東北。

通えば、通うほど、いつからか言葉が出てこなくなる瞬間が訪れるようになりました。

自分の感情と見たことを表せる言葉がないのです。

全ての言葉が薄っぺらく感じてしまって。

どう書いていいかわからない。

パソコンの前に座って、ブログページを開いて、キーボードに指を載せて、そのまま時間だけが過ぎていく日々…。

この数日間もそんな状態に陥っていました。

わ〜っと言葉が出てくるシーンと、どう表現して良いのか言葉が見当たらないシーンと。混在しています。

けど何度も書いてみる。

薄っぺらく感じてしまう言葉すらも使って。

じゃないと、残せないもんね。伝えられないもんね。

正しいとか、正しくないとかじゃなくて。

見て、聞いて、私が感じたことをありのまま。

はじめに・・・

SNSではお伝えしましたが、1月19日、福島県富岡町で3回目となる”とみおかアンバサダー“の活動がありました。

この日は日帰りミッションだったのですが、翌日のスケジュール調整がついたことから単独で延泊。

1月20日、行きたいと思っていた廃炉資料館をはじめ、福島各地を見てきました。

順不同にはなりますが、廃炉資料館のことから書きたいと思います。

東京電力廃炉資料館

福島県富岡町にある「東京電力廃炉資料館」。

国道6号線沿い、富岡駅から徒歩15分の場所にあり、震災前は福島第二原子力発電所のPR施設「エネルギー館」だった場所です。

2018年11月30日にオープンし、これまでの来場者数は5万人以上とのこと。

一般の方だけでなく、企業の方が研修等で訪れることも多いそうです。

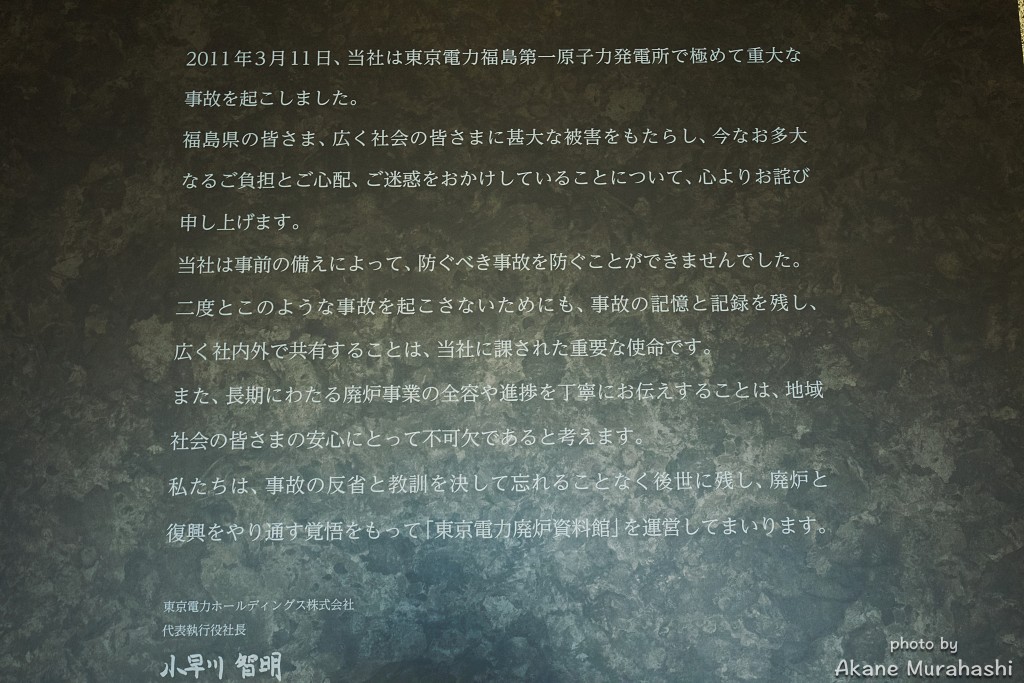

入口を入ると、まず目に飛び込んでくるのがこちらの言葉。

お詫びからはじまり、

“事故の反省と教訓を決して忘れることなく後世に残し、廃炉と復興をやり通す覚悟をもって「東京電力廃炉資料館」を運営してまいります。”

との言葉で締めくくられています。

そして廃炉資料館の受付へ。

パンフレットと何を重点的に見たいかという項目ごとにまとめられた見学コースの用紙を受け取りました。沢山の資料が展示されている為、全てをじっくり見て回ると3時間程かかるとのことで、この見学コースの用紙を参考に館内を回ることができるとのこと。

受付で写真撮影がOKなところとNGなところを伺ってから奥に進みました。

廃炉資料館2階「記憶と記録・反省と教訓」

廃炉資料館は1階と2階のフロアがあり、まずは2階の原発事故を振り返るエリアに案内されます。

2011年3月11日14時46分、マグニチュード9.0の地震が東日本を襲ったところまで時を戻し、当時を振り返るエリアです。

時計の形をしたオブジェに設置されているモニターで東日本大震災が発生した時の映像や新聞を見た後、次に案内されたのは大きなシアターホール。

ここは撮影禁止エリアなので写真はありませんが、スクリーンに加え、床にも投影される大掛かりなシアターホールでした。

午前中ということもあり、他に見学者がいなかった為、私はシアターホールの最前列中央に一人で座って、地震発生〜津波〜原発事故までの映像を見ました。

生々しい映像に、途中、見ているのが辛くなりました。

東北に通い続けた5年半の出来事も思い出し、涙がでました。

映像を見終わった後は、自分のペースで館内を見学して回ります。

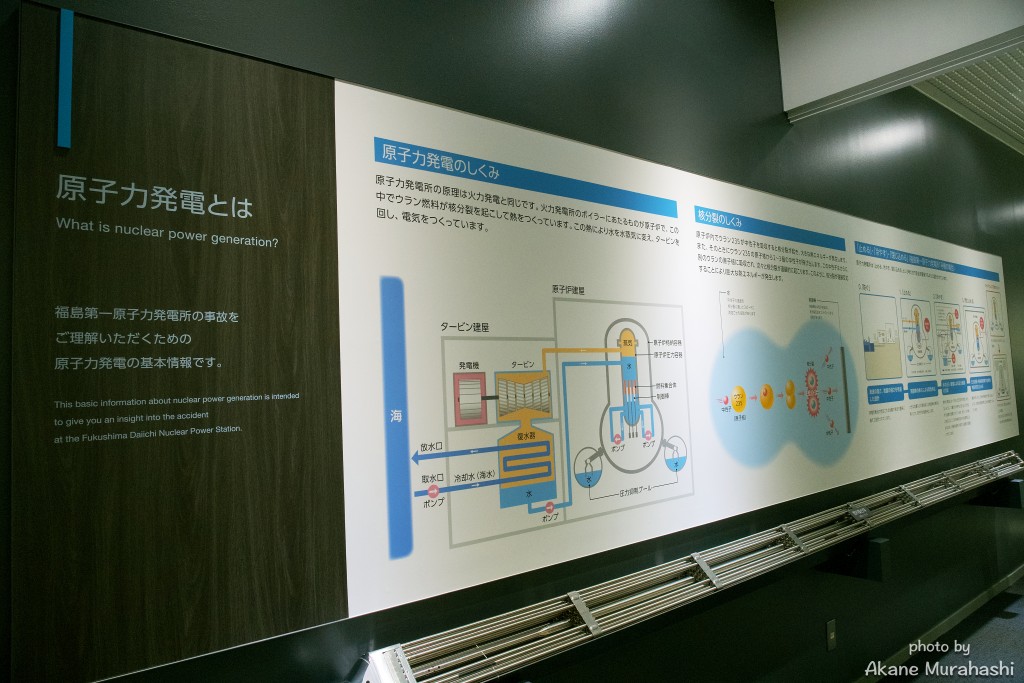

原子力発電とはどういう仕組みなのかということ。

東日本大震災が発生し、福島第一原理力発電所を津波が襲った時、何が起きたのか。

それらを映像や資料を使って詳しく見ることができます。

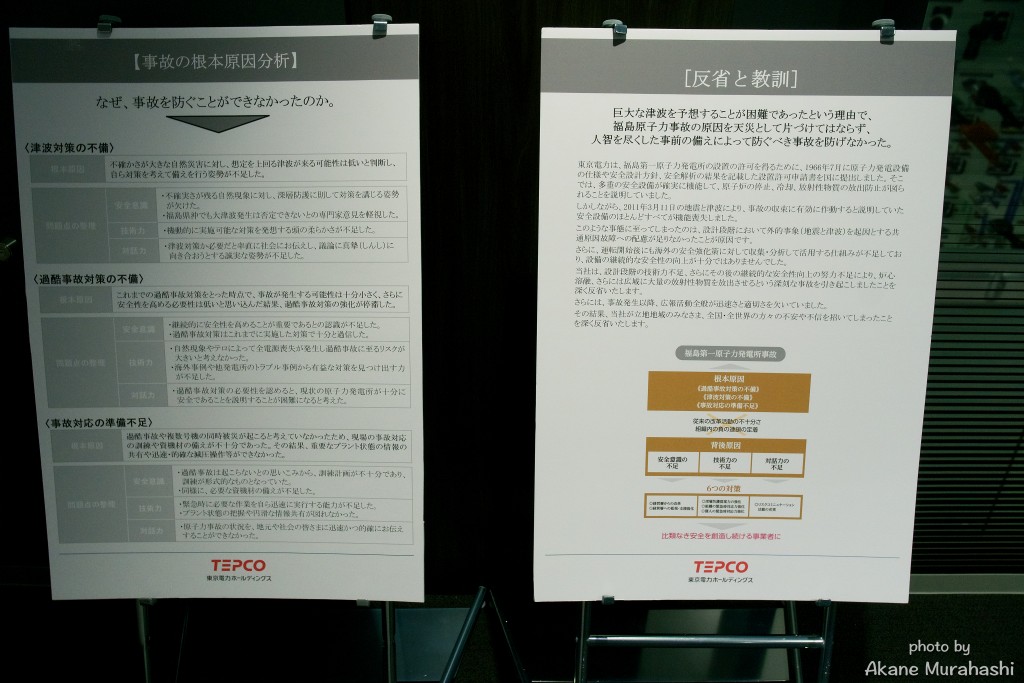

原発事故が起きた原因、反省と教訓が書かれている資料。

2011年3月11日、東日本大震災と原発事故が起きた時に作業や対応をしていた方の話を映像で見ることもできました。

この日は休館日で行くことができなかった「特定廃棄物埋立情報館 りぷるんふくしま」や、今年2020年に開催される東京オリンピック聖火リレーのスタート地点である「Jビレッジ」の資料。

2020年に双葉町に完成予定だという「東日本大震災・原子力災害伝承館」や、様々な分野で福島の産業復興を目指す「福島イノベーション ・コースト構想」の資料もありました。

宮城や岩手で東日本大震災を伝え続けるための新たな資料館や震災遺構を見てきましたが、福島では今年原子力災害伝承館ができるのですね。完成したら行ってみようと思います。

廃炉資料館1階・廃炉現場の姿

2階を見学した後は一階へ進みます。

1階は廃炉事業の全容と最新の状況がわかるエリアとのこと。

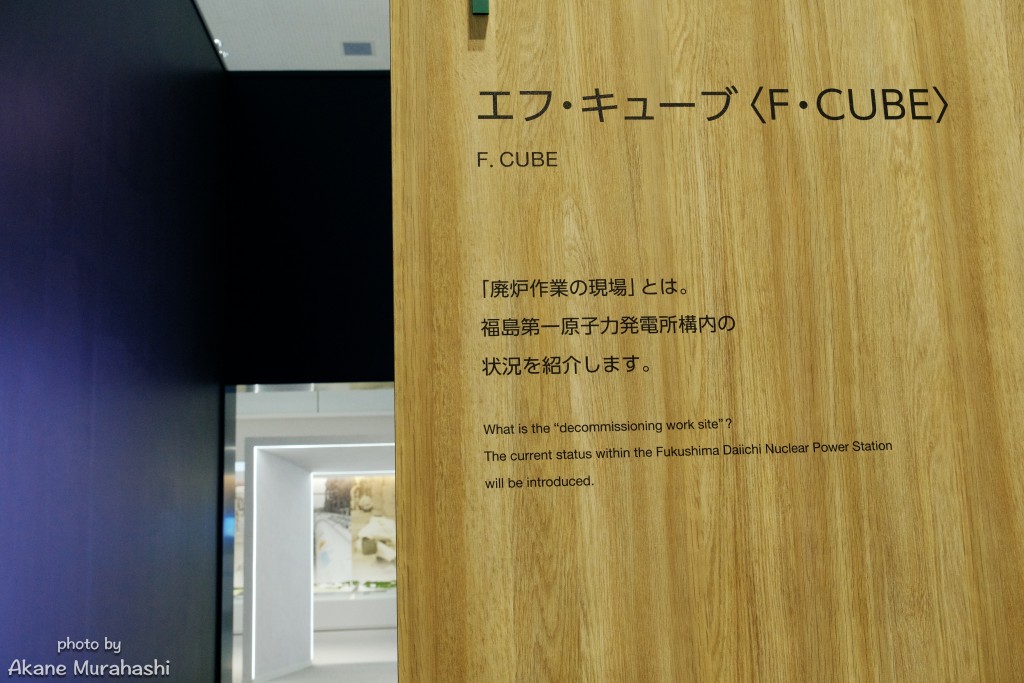

1階の中央にある「エフ・キューブ」と呼ばれるゾーン。

ここでは福島第一原子力発電所構内を大画面で見ることができます。

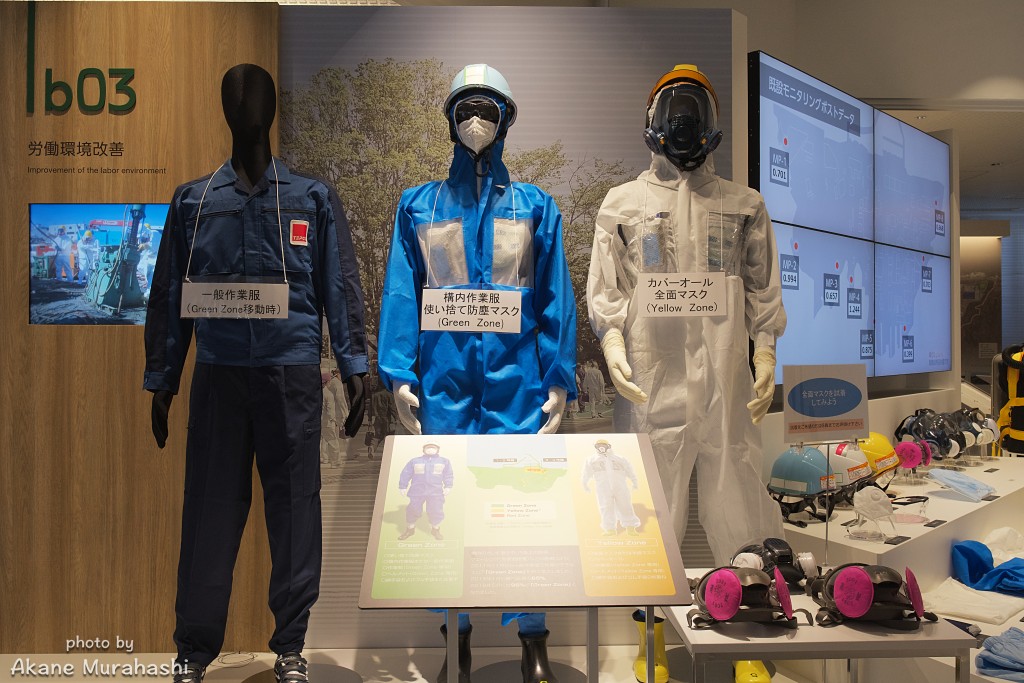

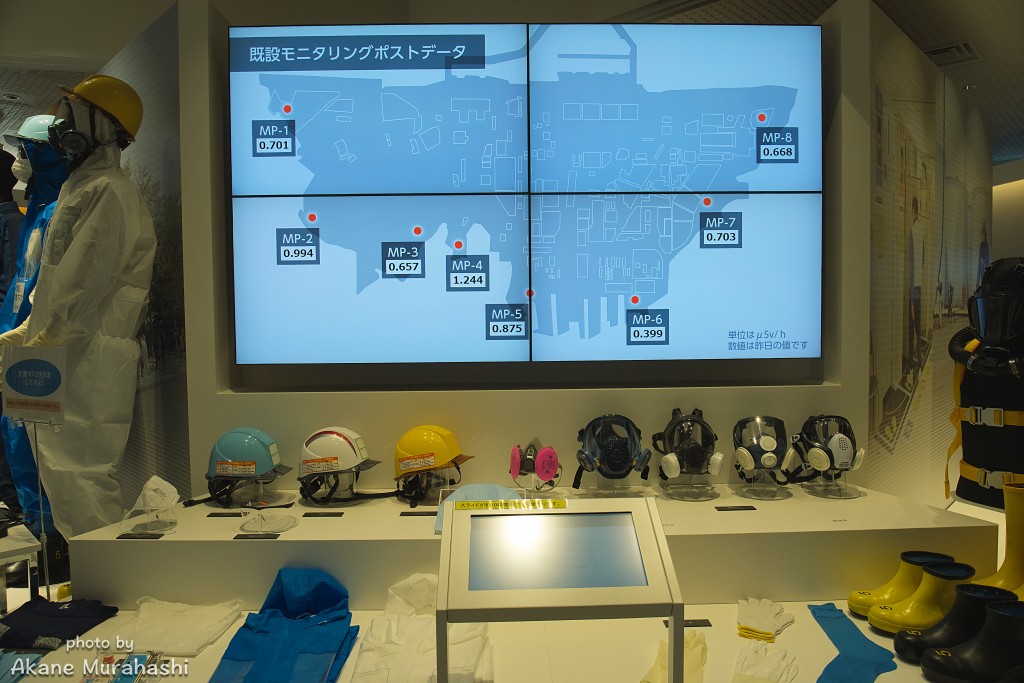

更に進むと、廃炉の仕方や汚染水対策資料、原子炉建屋内での作業状況の映像、作業員が着る防護服の展示。

作業服・防護服の横のパネルには、福島第一原子力発電所内の前日の線量が表示されていました。

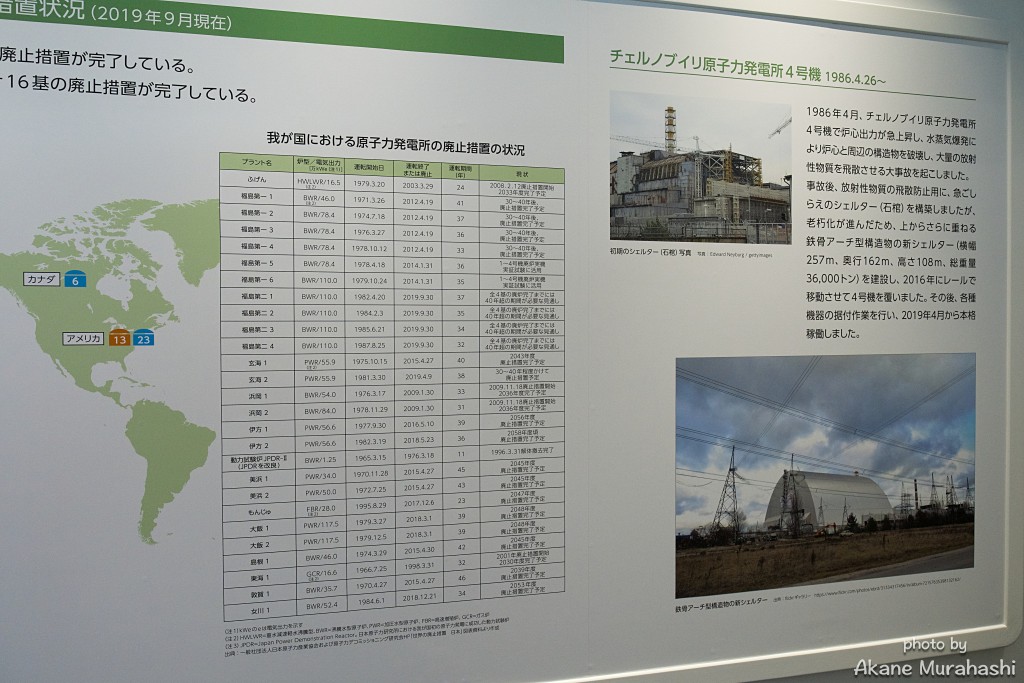

世界の原発事故の記録や、世界の廃炉状況に関する資料も展示されています。

この日、福島第一原子力発電所で作業されている方の人数は「3990人」。

大勢の方々が現場で作業をされているのだとわかりました。

最後に、福島県の各地域の情報が展示されているコーナーに立ち寄りました。

このお部屋には身の回りの放射線についての資料も展示されていました。

これまで福島県に通う中で、放射性物質のことは少なからず勉強をしてきた私ですが、様々な資料を見れば見るほど、少し混乱してしまいます。dもう一度勉強しよう。

2011年3月11日に東日本大震災が発生し、それによって起きた原発事故。

この資料館では何が起きたのかを学ぶことができます。

福島に関心を持っている方々に一度は訪れて欲しい場所。

正直な私の感想としては、少し複雑な気持ちになりました。

私は5年半東北に通い続け、有り難いことに福島県の方々と近い距離で交流をさせて頂いてきました。

そこで聞いたお話や見てきた光景、家に帰りたくても帰れない子ども達、涙ながらに心中をお話してくださった方…。

もう二度とこのような事故が起きないこと、今なお苦しんでいる方々の辛さが1日も早く癒えること、前を向いて一歩一歩進んでいる方々の明るい未来、これらを願わずにはいられません。

第一線で作業をされている方々には本当に頭が下がります。

けれどそんな中で、日々目にする原子力発電所の再稼働や様々なニュース。

事故の学びが活かされているのだろうかと疑問に思うことが多くあるのです。

だからこそ、複雑な気持ちになったのです。

でも、まずは知ることからはじめなきゃ。

何事も知ること、知ってもらうことがはじまりだと思うから。

ここは原発事故を後世に伝えていく為に、何が起きたのかや廃炉作業の進み具合、原子力発電所とは何なのかを学べる場所。

まだ行ったことがない方は是非訪れてみてください。

国道6号線

この日、私は2019年の夏ぶりに国道6号線を浪江町まで北上してみました。

3月14日に開通する常磐線。

現在運行しているのは、東京本面からは富岡駅まで・仙台方面からは浪江駅までです。

この区間を”とみおかアンバサダー”になってからはじめて車で走ってみました。

現在は、廃炉資料館から約1.5キロ先の場所より帰還困難区域に指定されています。

作業のトラックだけでなく、一般の車も多く通行している国道6号線。

この日も車が多く、所々で渋滞していました。

道路にはこのような線量計が設置されており、その時の線量を確認することができます。

富岡町→大熊町→双葉町→浪江町と進みます。

大熊町にある中間貯蔵工事情報センター。

ここは除染廃棄物の一時保管がされている場所。

見学もできるとのことですが、この日は月曜日で休館日。無念。

次回、見学しにいこう。

ふと横を見ると(渋滞で車が止まった時)除染廃棄物が置かれているのを目にすることができます。

そして、2014年にはじめて国道6号線を通った際、衝撃を受けた場所。

住宅の前に立ち塞がるバリケード。

何回通っても、苦しくなります。

この5年半で何度この道を通ったのだろう。

通る度に、出会った方のお顔や知った情報が頭の中を駆け巡る。

様々な感情がぐるぐるぐるぐる・・・

浪江駅到着〜まとめ

複雑な心境で運転しながら約1時間。

渋滞にはまりながらも、夕暮れ時の浪江駅に到着しました。

駅前で車を降りたのははじめてだったことに気が付く。

「高原の駅よさようなら誕生の駅」と記載があります。

どんな曲か知らなかったのですが、写真左手の石碑の前に立つと曲が流れ出し、聞くことができました。(下記のスライドショー動画内に音源を入れました。気になる方は聞いてくださいね。)

浪江駅前の線量計、数値は「0.212μSv」。

浪江駅の前には「祝!常磐線全線開通」の文字。

3月14日に全線開通する常磐線。

開通前の3月4日に双葉町の一部、3月5日に大熊町の一部、3月10日に富岡町の一部に避難解除が出されるそうです。

最後に、撮影した写真のスライドショーを添付しておきます。

通えば通うほど関わる方も大切な方々も増え、見ることも聞くことも、自分自身の中の情報量が増えていく。

増えていけばいくほど、どう表現して良いかわからない気持ちが生まれることも多くあります。

言葉が出てこなくても、それでも、見たことや感じたことを伝えていきたい。残していきたい。

いつからかそれが私のライフワークになっているから。

通い続ける理由。

それは、東北が好きだから。

大好きな方々が暮らしているから。

美味しいものや魅力的な場所が沢山ある土地だから。

会いに行く。

これが一番の目的。

その中で私ができることを、これからも続けていきたいと思っています。

良いことも、そうでないことも、皆で考えたいことも。

まずは知ってもらうことからはじめたい。

微力だとしても、一歩ずつ。

コメント